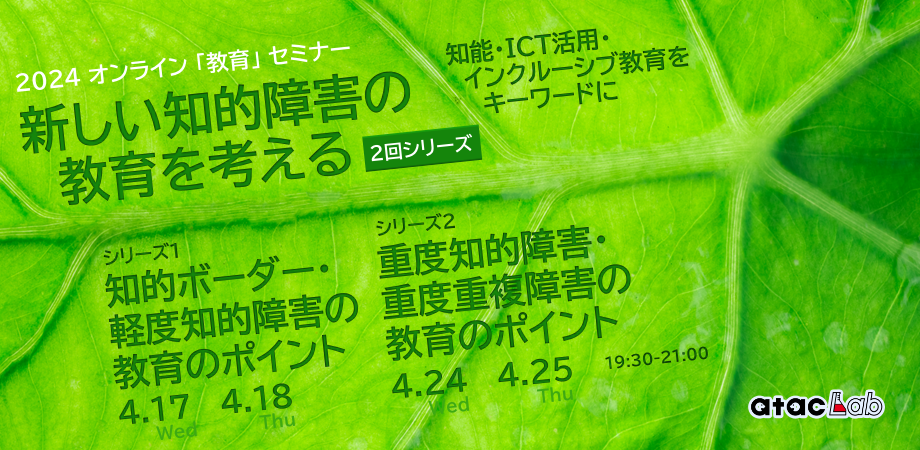

2024年04月 「新しい知的障害の教育を考える」オンラインセミナー ご案内

4月開催のオンラインセミナーご案内!

新年度第一弾のオンラインセミナー! 知能・ICT活用・インクルーシブ教育をキーワードに、知的障害があっても個々の才能を発揮できる教育を一緒に考えてみましょう。

■atacLab 2024 オンライン 「教育」 セミナー

「新しい知的障害の教育を考える

~知能・ICT活用・インクルーシブ教育をキーワードに~」2回シリーズ

知能テストは、元々通常級の授業についていけない子どもに合った学びを提供するため、子どもを分けるためのものでしたが、いつのまにかそこで求める知能指数が、人の序列や集団の優劣、個人の頭の良し悪しを決めるための数値として使われるようになってしまいましたた。残念ながら知能指数が何を意味するか正しく理解されないまま使われています。

知的障害があれば、その子どもの教育効果が上がるように、また、他児の授業の妨げにならないように、特別支援教育の場で学ぶことを勧められることが多くあります。しかし、知的ボーダー・軽度知的障害のある子どもの能力は、健常とされる子どもと大きく開いているものではありません。ICTを早期から活用し、能力を補償しながら学べば、大きな遅れが生まれなかった可能性もあります。また、特別支援学校よりも通常教育の中にいた方が、コミュニケーションや様々な刺激を得る機会が増えたかもしれません。ICTによるエンハンスメントやインクルーシブな学びの場の設計による知的ボーダー・軽度知的障害のある子どもの個別最適な学びを検討する必要がありますが、そういった知見は多くなく、重度知的障害のある子どもにとっても同じです。彼らこそ、分離した環境で個別指導に時間をかけることに異論はありませんが、実は通常級で時間を過ごすことによって彼らが教師や級友から声をかけられる回数や時間は大きく増えることも考えられます。彼らにとってもインクルーシブな学びの場の設計が必要です。

どの子どもも同じように出来ることを追求する時代は終わりつつあります。個々の特性を活かし、その相互作用で子どもを育てることが求められています。知的障害の中には、サヴァン症候群のように、言語能力は低くても記憶・数字・音楽・美術分野で秀でた能力を発揮する人もいます。これからは、彼らの能力を社会と結びつけていくコーディネータやプロデューサ的な役割を担う人が教育の中でも求められるでしょう。

このセミナーでは「知的ボーダー・軽度知的障害」と「重度知的障害・重度重複障害」の2つのシリーズに分けて、知的障害のある子どもの新しい教育を考えてみます。

なお、本日程での視聴が難しい方のために、また、もう一度内容を確認したい方のために、再配信をご用意しております。2回セット以上をお申込み頂く方は、再配信もどうぞご利用ください!

[日 時]2回シリーズ 全4回・ライブ配信・再配信あり

シリーズ1

第1回 2024年4月17日(水)19:30-21:00

第2回 4月18日(木)19:30-21:00

シリーズ2

第1回 4月24日(水)19:30-21:00

第2回 4月25日(木)19:30-21:00

[受講料]各回2,000円、各シリーズ2回セット3,000円、全4回セット5,000円

(※2回セット以上 をお申し込みの方のみ再配信の視聴が可能です)

[定 員]毎回200名

[講 師]中邑 賢龍(東京大学先端科学技術研究センター シニアリサーチフェロー)

河野 俊寛(北陸大学 教授)

坂井 聡(香川大学 教授)

佐野 将大(香川県立高松支援学校 教諭)

赤松 裕美(東京大学先端科学技術研究センター 特任助教)

シリーズ毎、一回毎の回に参加を希望される場合は、下記より個別のチケットを選んでご購入ください

[開催形式]ZOOMによるオンライン形式(ネットワーク環境が必要です)

[視聴方法]当ページ下部にある「チケットを申し込む」のお申し込みフォームより、事前のお申込みが必要となります。

[タイムスケジュール]セミナー開始20分間前からオンライン入室が可能です。

シリーズ1

「知的ボーダー・軽度知的障害の教育のポイント

~学びの環境を整える~」全2回

知的ボーダーや軽度知的障害のある人たちは、知能テストで分離され、特別支援学校で学ぶことも多くあります。決して特別支援教育を否定している訳ではありませんが、これまで、知的障害のある人を一括りにして特別支援学校で教育をすることは、効率的に教育する上で最適だと考えられていました。しかし、それはいささか乱暴ではないでしょうか。特別支援教育や福祉では、彼らは普通には出来ない人だから優しく見守りながら、支援者が先回りして失敗しないようにしてあげることを良しとしてきた部分があります。彼らは、知能が低いから自己決定ができないのではありません。知的障害があってもその能力の中で決定できることはあるはずです。受動的な環境の中では、能動的な判断や行動は育たないでしょう。彼らだからこそ、彼らの能力に合ったストレスのない個別最適な学び方や環境を考える必要もあると思われます。AI時代の今、スマホやタブレットなどICTの活用や環境調整によって、知的ボーダー・軽度知的障害のある人の生活自立は変わりつつあります。早期からインクルーシブな教育の中で学んでいたら、彼らの知的能力は随分と違ったものになっていた可能性もあるでしょう。ここでは、知的能力の多様性を学びながら、知的障害があっても個々の才能を発揮できる教育を考えてみます。

全ての回、一回毎の回に参加される場合は、最下記より該当のチケットを選んでご購入ください

シリーズ1 第1回

「知的障害(知的発達症)とは何か?」

2024年4月17日(水)19:30-21:00

[※再配信:4月20日(土)- 25日(木)]

内容:

・知能とは何か?知能テストとは何か?

・サヴァン症候群とは?

・軽度知的障害の人の学びと就労の実態

・知的障害を認知科学の視点で捉えてみる

[講 師]中邑 賢龍(東京大学先端科学技術研究センター シニアリサーチフェロー)

河野 俊寛(北陸大学 教授)

全ての回、シリーズ毎の回に参加される場合は、最下記より該当のチケットを選んでご購入ください

シリーズ1 第2回

「知的ボーダー・軽度知的障害のある人は何に困っているのか?どう支援するか?」

2024年4月18日(木)19:30-21:00

[※再配信:4月20日(土)- 25日(木)]

内容:

・学習やコミュニケーションの困難さの背景

・ICTの活用した軽度知的障害の支援技術

・なぜ知的障害があってもスマホやタブレットは活用できるのか?

・社会インフラの整備が知的障害をどう助けているか?

・新しい教育課程を考える

[講 師]中邑 賢龍(東京大学先端科学技術研究センター シニアリサーチフェロー)

坂井 聡(香川大学 教授)

全ての回、シリーズ毎の回に参加される場合は、最下記より該当のチケットを選んでご購入ください

シリーズ2

「重度知的障害・重度重複障害の教育のポイント

~認知発達の視点から彼の能動的行動の引き出しと客観的コミュニケーションを考える~」全2回

重い知的障害があると、言葉によるコミュニケーションが難しく、彼らの意思の汲み取りは容易ではありません。そのため主観的で誘導的コミュニケーションにならざるを得ない部分があり、それは行動面でも同様です。勝手で予測不能な行動は禁止されることが多く、さまざまな制限が生活の中に生じてきます。このセミナーでは、定型発達からとらえる発達評価の限界を理解し、知的障害を前提とした発達評価の方法を学ぶと同時に、そこで明らかになった残存能力を活用しながら彼らの能動的行動とコミュニケーションを引き出す方法を学びます。

全ての回、一回毎の回に参加される場合は、最下記より該当のチケットを選んでご購入ください

シリーズ2 第1回

「重度知的障害や重度重複障害のある子どもの発達評価の難しさ」

2024年4月24日(水)19:30-21:00

[※再配信:4月27日(土)- 5月2日(木)]

内容:

・言語が理解できないと知能検査は困難

・どうやって重度知的障害者の知能を測るか?

・スケールが荒い発達評価

・Piagetの認知発達理論から重度知的障害を考える

・表象機能、象徴機能、保存、脱中心化、言語獲得を理解する

・学習性無力感の理解

[講 師]中邑 賢龍(東京大学先端科学技術研究センター シニアリサーチフェロー)

全ての回、シリーズ毎の回に参加される場合は、最下記より該当のチケットを選んでご購入ください

シリーズ2 第2回

「子どもの意思を行動から理解する」

2024年4月25日(木)19:30-21:00

[※再配信:4月27日(土)- 5月2日(木)]

内容:

[重度知的障害のある子どもの見立てと介入]

・勝手に要求行動に出るのは問題行動ではなく意思の表出

・要求行動を指差しコミュニケーションに変える

・自発的行動が少なく指示待ちの子どもはそれを求められてきたかもしれない

・言語理解が未発達な子どもに言語指示は通じない

・表象機能が未発達な子どもにシンボルや写真は使えない

・選択肢の提示など介入の種類や順序を考える

[重度知的障害と運動障害を重複した子どもの見立てと介入]

・微細な行動をどうとらえるか?

・ICTを活用した反応の増幅

・適切な介入による因果関係理解の促進

[講 師]中邑 賢龍(東京大学先端科学技術研究センター シニアリサーチフェロー)

佐野 将大(香川県立高松支援学校 教諭)

赤松 裕美(東京大学先端科学技術研究センター 特任助教)

全ての回、シリーズ毎の回に参加される場合は、最下記より該当のチケットを選んでご購入ください

※再配信は2回セット以上でお申込みいただいた方のみ視聴可能です(全4回セットをお申し込みの方は、シリーズ2の再配信期間中に、シリーズ1の再配信の視聴も可能です。配信時間内で自由に視聴いただけます。質疑応答の再配信はありません)

お申し込み

オンラインセミナーに参加をご希望の方は、以下の流れに沿って ご自身のアカウントからお1人様分ずつ お手続きください。

希望日の「チケット」ボタンをクリックして、申し込みページに移動します。

※申込みページは、「Peatix(ピーティックス)」のシステムを利用しております。「Peatix」を初めて利用される場合は、会員登録 をお願いいたします(無料)。

※申し込み直後に、申込受付のお知らせメールが自動的に送付されます。しばらくたっても届かない場合は、誠に恐れ入りますが、こちら よりご連絡ください。

※[請求書希望]公費等での支払いを希望される方で請求書の必要な方は、Peatixでのお申し込み時に、チケット枚数を入れる欄の下の[割引コード入力欄]に invoice と入れてお申し込みください(申込時の支払いは不要となります。ただし、セミナー開始前には申込時の支払いが不要となる[請求書希望]の受付は終了とさせていただきます)。後日請求書をお送りいたしますので、お申し込み時に詳細をお知らせください。

お支払いが完了しましたら、Peatixアカウントのメールアドレスに、「Peatix」から当日のための「イベント視聴アドレス」が自動送信されます。当日はそちらよりご視聴ください。

※Zoomの操作に不慣れな方は、当日使用する端末で こちら からテストミーティングに参加し、指示に従ってビデオまたはオーディオの視聴テストを行っておいてください。当日は、参加者の音声やビデオは他の講師や参加者には見えない設定にしておりますのでご安心ください。

※キャンセルポリシー、免責事項等を以下に記載しています。必ずご確認の上、お申込みください。

災害等不可抗力による中止の場合の連絡方法

当ページで中止のご案内を掲載いたします。

万が一、天候やその他の理由により安全な講演会の実施が困難と判断した場合、当ページに開催中止の旨を掲載いたします。

ご参加にあたっての事前準備について

本ウェビナーはZoomを用いて開催いたします。アップデートがあった場合は最新版を利用してください。

Zoomを初めて利用される方は、下記URLから事前にダウンロードをお願いいたします。

https://zoom.us/download

スマートフォン、タブレットをご利用の場合は、アプリのインストールが必須となります。

ご参加にあたってご確認いただきたいこと・免責事項

本ウェビナーのお申し込みは、下記内容の確認および同意を前提といたします。

・一度お振込みいただいた参加費につきまして,ご自身のご都合等による返金のご要望にはお応えいたしかねますので、ご了承ください。

・オンライン会議の使用方法や操作方法につきましては、当方ではサポートできません。ご利用されるデバイス(機器)、インターネットの通信状況等により、参加できない場合があります。その場合、当方(atacLab)は責任を負いません。

・参加ご本人の責任において、参加に必要なデバイスや、通信環境のご準備をお願いいたします。インターネットの通信費は参加者のご負担となります。

・受講は申込みご本人に限定しますので、参加用のURLを他者と共有などしないでください。

・本ウェビナーは、運営者の都合により中止、延期、または中断する場合があります。

・本ウェビナーは記録または録画配信のため、当方にて録画いたしますが、参加者側での撮影・録画・録音等の記録は禁止いたします。

・本ウェビナーの動画や音声等すべての知的所有権は講演者及び運営者に帰属します。

個人情報の取り扱いについて

・申し込み時にご提供いただく個人情報は、主催者が取り扱い、atacLab の個人情報保護方針に基づき管理します。詳しくは こちら のプライバシーポリシー(Privacy Notice、個人情報保護方針)をご覧ください。